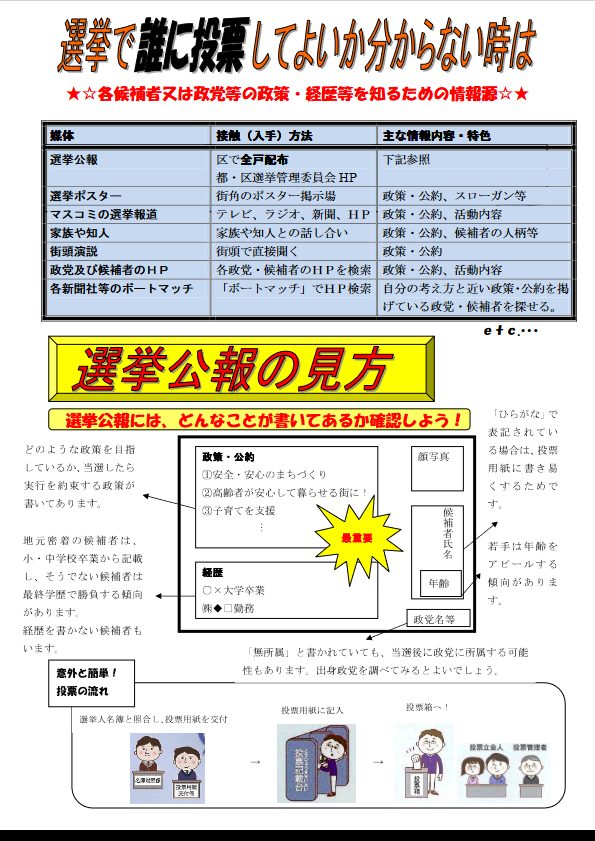

選挙公報の読み方

選挙公報は、告示日から投票日までに全戸配付される候補者・政党等の政策・経歴等が記載された紙媒体である(建前上は、すべての有権者に届く)。各自治体の選挙管理委員会のウェブサイトにはPDFファイルとして掲載されている。

選挙公報では、議員の場合は一人「縦9.8cm×横12.5cmの紙面」(実測)が割り当てられる。このスペースのなかに、顔写真、氏名、政策、経歴(職業・学歴)が書き込まれているわけである。ここでは、この4項目について考えてみたい。

右の図は、江東区ホームページに掲載されている「選挙公報の見方」である。

顔写真

6か月以内に撮影した正面の顔写真を掲載する。6か月以内という点が重要である。候補者自身が発行するビラやチラシ(いわゆる「討議資料」というもの)は、このような条件がないために相当昔の写真でも問題ないわけだが、選挙公報への掲載は禁止されている。したがって、直近の候補者の顔は選挙公報の写真が一番正確といえる。補正されている可能性はあるとはいえ、大きなウソはないだろう。

氏名

氏名は、本名(戸籍上の氏名)となる。氏名ともに、漢字のケースや姓は漢字、名はひらなが、その逆であることも多い。通称が認められれば通称も使用できる。少なくとも、この項目にウソはないだろう。

政策

政策は、有権者が誰に投票するかを決定する際に重要視される項目である。自分が考えている問題や課題を、政策として掲げている候補者に投票したくなるのは当然である。自分と同じような問題意識をみると、自分との共通点を通して、共感や親近感を感じるものである。

しかしながら、選挙公報に記載された政策だけで投票するかを決定することはリスクもある。というのは、この政策には、”ウソ”を記載することができるからである。”ウソ”とは言いすぎかもしれないが、何らチェックされることなく、多くの有権者に共感してもらえそうなことを掲載できるということである。たとえば、これまで子育て政策・施策になんら興味関心もなく、調査や研究もしたことがない候補者であっても、「子育て施策を推進」ということは書ける。SDGsに全く関心がなくても、ネットで調べれば政策として公開できる。他の候補者が掲げる公約を引用することだってできるのだ。その中身は誰もチェックしようとはしない。本当に真剣に考えているかどうかはチェックできない。つまり、地方議会の選挙にあっては、候補者が掲げた公約が検証されることはほとんどないだろう。逆に、検証されないことがわかっているから、何でも掲載できるともいえる。

ここに、政策だけで投票者を決定することのリスクがある。

経歴(職業や学歴)

4番目が経歴(職業や学歴)には、”ウソ”が書けない。候補者の中にはウソを記載する人や過度に誇張する人もいるかもしれないが、ウソや誇張をしてしまうと詐称になる。そのような人物はもとから公職についてはいけない。

経歴で何が判断できるのか。

地方議会には政策提案機能や行政の監視機能がある。いずれの機能を果たすためには各議員が行政文書・参考資料・統計等を読んで、深く理解することが求められる。そこには、それまでの職業や学歴は少なからず影響すると思われる。普段から文章を読み慣れていないと行政の文書や資料を読解することは困難であろう。たとえ、地域に対して問題意識を持っていたとしても、地域を変えたいという情熱があったとしても、文章を読解することができない人は議員としての役割を果たすことは難しいだろう。その点からすると、サラリーマンやビジネスマンが議員に立候補することがポジティブにとらえられることは至極当然であるといえる。

昨今の自治体の政策は、多様な価値観をもつ地域の人の意見、要望、批判はもちろん、国・都道府県との調整、過去のデータ・統計、将来の予測などを踏まえ、高度に専門化された議論の上で形成される。議会は住民と行政を結ぶパイプ役であり、多様な地域の声を行政に届けて、より良い地域づくりに寄与する、という議会・議員の役割の重要性は変わらない。しかし、声を届けることだけが議会・議員の役割ではない。基礎自治体の議員であれば、国や都道府県の政策・施策に係るあらゆる文書を理解する必要があるのだ。それを知らずに自分の主張だけをしても意味がない。自分が思っていることを表明するだけなら簡単な仕事である。議員個人の限られた経験や情熱だけで政策を理解し、判断することができるとは到底思えない。政治家には理念や信念が大切であって、政策の詳細は秘書にまかせておけばよいという意見があるかもしれない。国会議員は、1人の議員につき3人までの公設秘書(国から給与が支給される)が認められるが、地方議員はそのような仕組みはない。月額報酬だけでは秘書を雇うことはできないだろう。基礎自治体の議会議員でれば、国、都道府県の政策・施策を十分理解しておくことが必要となる、つまり、地方議員にとっても政治家としての理念や信念とともに、さまざまな文書・資料・統計を読み、理解していく実務能力が必要であるのだ。国会議員を選ぶ選挙と地方議員を選ぶ選挙は、異なる視点での評価が必要である。

2023年3月25日(追記)

政治家女子48党の世田谷区議選に出馬予定の候補者が”うそ”の経歴を公表していた(2023年3月24日のヤフーニュース)。選挙公報への記載ではないが、候補者の中には自分の都合のよいように経歴を公表している人がいることが明らかになった。有権者にばれなければ、うそをついてもかまわないという姿勢の人が公職につくのはいかがなものであろうか。

候補者の年齢(追加項目)

選挙公報に年齢を記載する義務はない。選挙公報には、若い候補者ほど年齢を記載し、高齢者になるほど年齢を記載しない傾向にあるようだ。候補者自身も年齢が上がれば、有権者の投票にマイナスになる可能性があることを感じているのかもしれない。年齢そのものが、投票の決定的な決め手とはならないと思うが、年齢は経歴と大きく関係するものである。経歴との関連で年齢を考慮することもあるだろう。

23区における区議会議員に立候補することができる年齢については、「年齢満25年以上であること」となっている。若い世代の声を地域政治に反映するということには賛成であるが、若者の声を代弁できるのは若者でなければいけないわけではない。

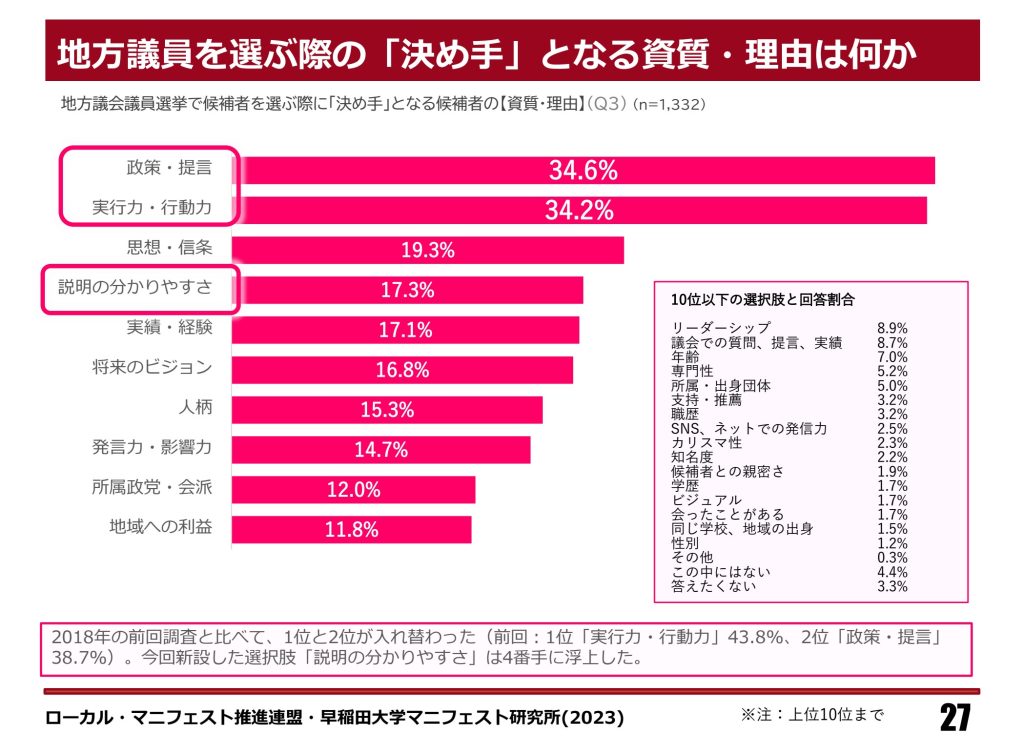

候補者を選ぶ理由・資質(早稲田大学マニフェスト研究所の調査結果)

早稲田大学マニフェスト研究所の調査によると、地方議会選で候補者を選ぶ理由・資質は以下のような結果になっている(ローカル・マニフェスト推進連盟・早稲田大学マニフェスト研究所共同調査「地方議会議員選挙マニフェスト活用実態調査2023」報告書)。1位は候補者の「政策・提言」、2位は「実行力・行動力」である。この調査の結果は、学術的に有用なもの。しかし、調査は対象者が選択肢を選択する形式のものであることから、この結果は有権者がどの候補者に投票するかを決定する際の”決め手”というよりも、有権者が”ほしい情報”であるという側面もある。有権者が発信している情報から、実行力や行動力といった情報を読み取ることは不可能ではないかもしれないが、非常に困難であろう。それは上で述べたように”ウソ”を発信することができるからだ。では、第三者が、候補者の政策・提言・実行力・行動力を評価することができるかといえば、それもまた困難である。

投票する人を最終的に決定する

では、最終的に誰に投票するかを、どのように決定するのか。個人の自由ではあるとはいえ・・・。

投票するとは、自分が、地域が、議員として雇ってもよいと考える人を選ぶことであると思う。会社における人の採用に置き換えるとわかりやすい。会社で人を採用するときにもし社員や株主の投票で選ぶとするならば、どのような人を選ぶであろうか。会社であるから給料を払うだけの価値があるかを当然考えるだろう。

東京23区の議会であれば、月額約60万円の議員報酬である(区によって多少のばらつきはある)。つまり、月額60万円の給料に見合うだけの価値ある仕事をしてくれそうな人に投票=採用するということになる。ひと月に60万円の給料を支払うとしたら、どれだけの仕事量と仕事の質を要求することになるかを考えたい。しばしば、「議員は、報酬に見合うだけの仕事をしていない」ということが批判として聞かれるが、選挙の際に、”議員報酬に見合う仕事をしてくれそうな人”を選んでいるのか、という面もありはしないか。

地方議会選挙においては、知り合いから投票を依頼されることも少なくない。何も考えずに投票するのではなく、その人が議員報酬(税金)に見合うだけの仕事を期待できる候補者なのか、を主体的に決めて投票したいと思う。